Face à l’épreuve de la chimiothérapie, chaque histoire de soin suscite ses propres interrogations, notamment celles qui concernent le temps requis par l’organisme pour évacuer les traitements. Ce point, source fréquente de doutes, appelle une réponse à la fois concrète et adaptée à chaque situation. Savoir comment le corps transforme les médicaments, quels paramètres influencent leur élimination et combien de temps durent certains effets, apporte régulièrement un regain d’autonomie et de sérénité, traversant la relation de soin sur un mode plus apaisé.

Prendre le temps de détailler ces étapes – bien loin des idées arrêtées – permet d’aborder avec davantage de confiance le parcours de récupération après chimiothérapie, tout en respectant la diversité des trajectoires individuelles.

Résumé des points clés

- ✅ La majorité des agents de chimiothérapie disparaît en quelques heures à jours, mais certains, comme le cisplatine, persistent longtemps.

- ✅ La rapidité d’élimination varie selon des facteurs biologiques et le protocole.

- ✅ La récupération et la durée des effets secondaires sont individuelles et peuvent être suivies avec des outils dédiés.

Combien de temps la chimio reste-t-elle dans l’organisme ?

Cette interrogation revient régulierement dans le vécu des patients concernés par une chimio. Pour aller à l’essentiel : la majeure partie des agents de chimiothérapie disparaît du sang en l’espace de quelques heures à quelques jours. Pourtant, il arrive que certains produits, comme le cisplatine, demeurent présents dans les tissus durant plusieurs années.

Un point clé : la notion de demi-vie – autrement dit, le délai nécessaire pour que la quantité d’un médicament dans l’organisme soit divisée par deux – varie grandement. Ainsi, le 5-fluorouracile (5-FU) est éliminé en une vingtaine de minutes, la doxorubicine reste dans le corps pendant 25 à 30 heures et le Taxotère circule entre 40 et 60 heures. Dans la pratique, vous pouvez considérer que la majorité du médicament évoqué n’est plus détectable dans le sang au bout d’1 à 2 jours, même si résidus et effets secondaires persistent chez certains un temps nettement supérieur.

| Médicament | Demi-vie sanguine |

|---|---|

| 5-FU (fluorouracile) | ~20 min |

| Doxorubicine | 25-30 h |

| Taxotère (docétaxel) | 40-60 h |

| Cisplatine | 24-48 h (sang), jusqu’à 20 ans (tissus) |

Vous vous demandez peut-être : “Pourquoi un tel écart ?” Cela s’explique avant tout par les propriétés chimiques du produit, la rapidité du métabolisme de chacun et la façon dont le corps évacue chaque molécule. Par ailleurs, selon certains pharmacologues, deux malades suivant un même protocole peuvent expérimenter des délais d’élimination très différents. Voici ce qui peut jouer concrètement sur ce calendrier.

Les facteurs déterminants de l’élimination

Aucune expérience n’est commune : la rapidité avec laquelle l’organisme élimine les molécules dépend de nombreux paramètres, parfois inattendus, comme l’hydratation ou la prise de certains aliments. Varier le repas, modifier ses horaires de sommeil… Un professionnel nous confiait récemment avoir adapté le schéma d’un patient sur la base d’un simple changement d’activité sportive.

Facteurs biologiques individuels

Chez chacun, reins et foie assurent une grande part de l’épuration des médicaments, mais il suffit d’une légère modification de leur fonctionnement pour ralentir le processus. L’état de santé général, l’âge ou l’historique médical entrent également en ligne de compte, de même que des éléments plus personnels tels que le poids ou le sexe.

- Si la fonction rénale est amoindrie après 65 ans, le rythme d’élimination peut ralentir jusqu’à 30 % selon les données disponibles.

- Augmenter l’apport hydrique – viser 2 à 3 litres par jour – faciliterait l’évacuation, d’après de nombreux soignants.

- Touché par une hépatite ou un trouble hépatique, le temps d’élimination peut grimper de 30 à 40 % sur certains protocoles.

- L’activité physique, même légère (comme une promenade quotidienne d’environ 20 minutes), favoriserait la détoxification naturelle selon l’expérience partagée par plusieurs patients.

Un petit changement au quotidien peut parfois suffire à percevoir déjà une différence notable dans la récupération.

Le rôle du protocole et du type de molécule

Chaque traitement repose sur une combinaison précise, pouvant associer médicaments à action rapide et molécules persistantes. La succession des cycles – espacés d’une à quatre semaines – vise à s’ajuster à l’évolution de la maladie tout en minimisant les risques.

Même lorsque le produit principal est rapidement évacué du sang, il n’est pas rare que l’association de différentes molécules prolonge la présence de certains effets secondaires. Certains experts indiquent que, dans des protocoles comme le FEC100 ou le BEP, on observe parfois un impact prolongé sur les tissus, les cheveux ou la moelle osseuse, pouvant s’étaler sur plusieurs semaines, voire quelques mois.

Effets secondaires et retour à la normale

La phase de rééquilibrage du corps ne se fait pas du jour au lendemain après la dernière perfusion. À vrai dire, l’intensité et la durée des effets secondaires dépendent également du protocole suivi que de l’état général avant traitement. Curieusement, certains notent une récupération plus rapide ou des réactions inattendues au fil de leur parcours.

Durée des effets secondaires majeurs

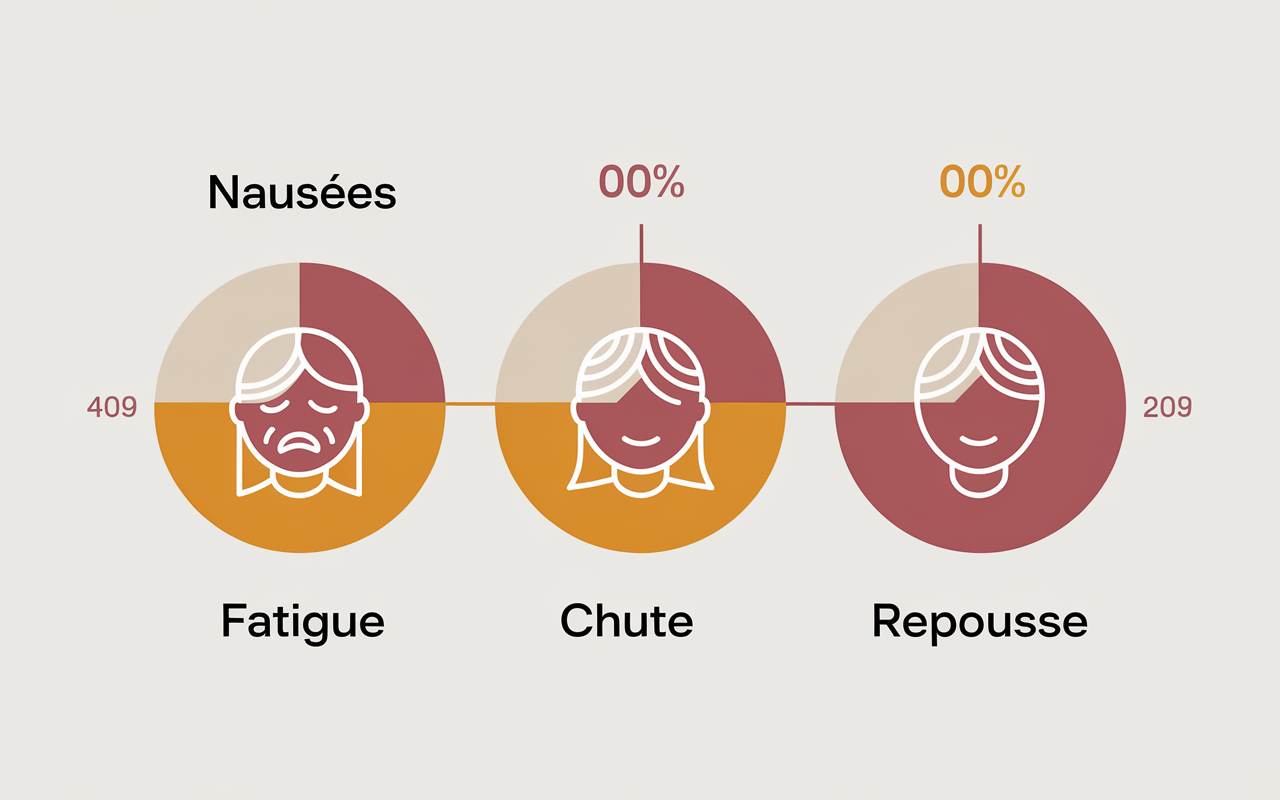

Nausées, fatigue, perte de cheveux… beaucoup rapportent que la période la plus délicate reste celle d’incertitude : “Combien de temps la chimio va se faire sentir chez moi ?”. Selon de nombreuses études et retours de terrain :

- Les épisodes de nausées s’étendent souvent de 1 à 7 jours après la perfusion, même s’ils varient d’un individu à l’autre.

- La sensation de fatigue perdure généralement de quelques jours à plusieurs semaines, s’atténuant peu à peu.

- La chute des cheveux débute, dans la majeure partie des cas, 2 à 3 semaines après l’initiation du protocole.

- Quant à la repousse, elle intervient entre plusieurs semaines et plusieurs mois après l’arrêt complet des traitements.

On constate parfois qu’une part d’imprévisible subsiste : plus d’un patient a signalé une amélioration ou un retour de forme bien avant la date généralement observée.

Quand l’organisme se “nettoie” complètement ?

Dans la majorité des cas, au bout de 5 à 10 jours, la majeure partie des médicaments a quitté la circulation sanguine. Par contre, l’élimination totale au niveau des tissus et organes peut prendre plusieurs semaines à quelques mois, selon la molécule administrée et le métabolisme propre à chacun.

Un premier bilan d’efficacité se situe fréquemment entre 6 et 12 semaines après le début du traitement, permettant en principe d’apprécier à la fois l’éviction des molécules et l’apaisement des principaux effets indésirables. Lors d’une discussion en réunion d’équipe, il a été question récemment d’un patient ayant récupéré bien plus tôt qu’anticipé.

Comment suivre et anticiper la récupération ?

Traverser sereinement les différentes étapes d’un traitement suppose de disposer d’outils fiables et d’être bien accompagnés. Il n’est plus rare d’utiliser actuellement des applications ou guides dédiés, très utiles pour suivre l’évolution des symptômes et mieux dialoguer avec les soignants.

Outils pratiques et carnet de suivi

Se doter d’un journal – pour y consigner chaque date clé, sensations, niveau de fatigue ou changements capillaires – aide à repérer de vraies tendances dans sa récupération. Certaines options proposent même des interfaces interactives : par exemple, des calendriers croisant cycles de traitement et délais moyens d’élimination.

L’accès à des groupes d’entraide, le suivi de formations autour de la nutrition ou l’utilisation de ressources à télécharger permettent très concrètement d’alléger le vécu, d’anticiper la reprise d’activités, ou encore d’aménager plus sereinement ses conditions de travail (certains évoquent ainsi une vraie différence).

Dans le doute, de nombreuses personnes expliquent trouver du réconfort à partager leur expérience sur des forums ou lors de rencontres animées par des patients-ressources.

Questions fréquentes et idées reçues

Les interrogations les plus récurrentes concernent notamment le risque de “contamination”, les peurs quant à la transmission à l’entourage ou les inquiétudes pour la fertilité après traitement. Il est commun de se questionner lors de la reprise d’une activité ou d’un déplacement, alors que l’évolution suit, la plupart du temps, un schéma déjà bien documenté par les professionnels.

FAQ pour lever les doutes et rassurer

“Est-ce que je peux transmettre quelque chose autour de moi ?” : La réponse est non : les médicaments ne passent pas par contact ou respiration. Mais par sécurité, mieux vaut éviter le don de sang durant les deux années qui suivent une chimiothérapie, conformément à ce que rappellent des associations de patients.

“Quand envisage-t-on un retour à la vie normale ?” : Dès que la fatigue s’estompe et que les analyses sanguines montrent un rétablissement des globules, la reprise des activités est généralement possible, dans un délai de 2 à 4 semaines après la dernière cure. Plusieurs soignants nuancent cependant ce délai selon les antécédents et le traitement reçu.

“Faut-il redouter un impact pour une future grossesse ?” : Des précautions restent nécessaires : pour limiter les risques, on recommande fréquemment d’attendre au moins 6 mois à 1 an avant toute tentative de conception. Certains spécialistes estiment que le délai idéal varie selon le protocole utilisé.

Face à toute interrogation persistante, mieux vaut solliciter l’avis de votre référent médical. Rien, de fait, n’exclut qu’une évaluation personnalisée et adaptée à votre cas soit la plus appropriée.

Enfin, si des questions subsistent, rejoindre un groupe d’entraide ou échanger avec des associations peut offrir des éclairages précieux, croisés, ou simplement apaiser certaines craintes qui ne trouvent pas toujours de réponse dans les documents officiels.

Cet article s’appuie sur des ressources reconnues (INCa, Canadian Cancer Society, EMA). Si vous souhaitez un accompagnement spécifique, n’oubliez pas que votre interlocuteur medical reste la personne la plus qualifiée pour vous guider au fil de votre parcours.